Ricerca

Visite al sito

ViM Traductor...

Armadi e bauli

- Accampamento medievale

- Armi

- Articoli

- Cappucci e copricapi medievali

- Consigli utili

- D&R dei Viandanti

- Dispensa

- Legislazione delle armi

- Legislazione suntuaria

- Medioevo e infanzia

- Progetti didattici

- Progetti sul costume storico

- Sondaggi

- Storia del costume

- Tessuti

- Tradizioni e rituali e costume storico

- Video di ViM

- Videopresentazioni

Costumi storici

- Abbigliamento figure di mestiere

- Abbigliamento figure immaginario medievale

- Abbigliamento figure servili

- Abbigliamento popolani

- Calzature medievali

- Cappucci e copricapi medievali

- Costume storico in Italia

- Costumi di Ordini Cavallereschi

- Costumi di terzi ospitati nel sito

- Costumi ecclesiastici

- Costumi femminili

- Costumi ispirati a personaggi storici

- Costumi maschili

- Costumi popolani

- I miei costumi

- Mantelli e cappe

- Ricostruzioni storiche di costumi e accessori del Medioevo

- Rievocazioni storiche

- Vesti nuziali in epoca medievale

Viandanti del blog...

Le Vesti del Perdono

Portfolio

I più letti...

-

Indice Biografia di Ruggero II Ruggero II e le Crociate Ruggero e la sua famiglia e il ritratto di un Re La morte e...

-

Finalmente, grazie anche alle insistenze dei miei utenti, riesco a inserire l’articolo per la realizzazione del cappuccio medievale. Non è...

-

Creare unm mantello medievale non è cosa facile! Tutto dipende da quello che si desidera fare perché in base a questo si prendono le misur...

-

Indice Le Crociate e l’affermazione degli Ordini Il costume dell’Ordine Un abbigliamento a regola L’uniforme No a...

-

Indice Storia dell’Ordine Parma, l’Ordine di Santiago e il Consorzio di San Giacomo: le Porte pellegrine Il destino dell’Ordine...

Il popolo, i mestieri e le figure servili nella miniatura altomedievale

Indice

Il popolo e la gente comune nell’Alto Medioevo occidentale

Il popolo lavoratore nelle miniature altomedievali: contadini e mestieri dalla campagna alla città.

Mestieri e associazioni di mestieri

Il popolo e la gente comune nell’Alto Medioevo occidentale

All’apparenza anonimo, oggetto di luoghi comuni non meno della nobiltà, padre delle leggende e degli stessi miti di cui fu vittima, il popolo nel Medioevo era la componente più numerosa della popolazione. In realtà questa componente è poco conosciuta per quanto riguarda la nuda realtà storica che mostra una durezza dello stile di vita cui ormai non siamo più abituati – ma i nostri nonni ne sono una fedele testimonianza anche a distanza di secoli, seppure con qualche piccola evoluzione nella tradizione rurale e contadina – e tuttavia non è priva di fascino. Molto spesso nelle rievocazioni il popolo è quasi mai rappresentato o banalizzato facendolo apparire come una massa di straccioni; si tende ad associare strumenti immutati nei secoli per creare figure di mestiere che però nella società del passato era figure inserite in un preciso contesto sociale difficilmente apprezzabile in una manifestazione storica dove abbondano sacchi di juta maleodorante (inesistente in epoca medievale) e grembiuli o cuffiette. Il popolo era una società stratificata in epoca medievale e funzionava secondo un preciso ritmo, grazie alle figure che ne facevano parte e aveva un ruolo fondamentale, benché non va dimenticato come fosse tiranneggiato e sfruttato dai signori, massacrato e depredato nelle guerre dal nemico. La memoria collettiva del popolo non sarà mai scavata abbastanza a fondo da arrivare a toccare un punto fermo da cui risalire, ci saranno sempre segreti da carpire e che resteranno nascosti, forse anche ai ricercatori più spietati e attrezzati. L’uomo popolano nel Medioevo è spesso nella rievocazione associato alle medesime figure del Presepe: fabbri, pastorelli e lo stesso vale per la figura femminile, ma in questo modo la rievocazione ha ridotto il popolo a nulla più che uno stereotipo di categoria che spesso nulla ha di storico.

Nel questionario dedicato alle rievocazioni già citato in precedenza, è emerso che solo nel 50% dei casi queste figure sono rappresentate e solo nel 5% dei casi sono presenti anche figure di mestieri. La scarsa rappresentazione di queste figure è dovuta anche alla mancanza di volontari a rappresentare personaggi decisamente meno vistosi e apprezzati dal pubblico spettatore di un corteo. La mancanza di coerenza storica si osserva sia negli elementi di vestiario (dai colori ai tessuti e al taglio) sia negli accessori come le calzature, tante volte sostituite da moderni sandali di plastica colorata che oltre a spiccare agli occhi del pubblico spettatore, nulla ha di storico così come non hanno nulla di storico le ciabatte di cuoio moderne. La tendenza a seguire gli stereotipi di categoria è incentivata da ricerche su internet per parole chiave che seguono, come per le altre classi sociali medievali, dei precisi algoritmi che però restituiscono risultati tutt’altro che coerenti. Basti fare alcune prove con parole chiave come ‘mendicante medievale’ o ‘lebbroso medievale’ o ‘fabbro medioevo’, ecc. Capita che internet restituisca anche qualche immagine di fonte storica, ma difficilmente si riesce a risalire all’autore della fonte, specie se si tratta di probabili miniature. Inoltre non è detto che la ricerca anche se raffinata e specifica, restituisca risultati più precisi rispetto ad una ricerca per parole chiave e questo perché Internet non può essere usato come solo metodo di ricerca (ma può essere sfruttato per la ricerca, come mezzo) per trovare idee o fonti riguardo un certo personaggio o categoria di un certo periodo storico. Anche una ricerca in inglese che è la lingua madre del web, non produce sempre, per parole chiave specifiche o meno, risultati affidabili e soddisfacenti, per i motivi detti prima. Bisogna per le figure di mestiere aiutarsi con due tipi di fonti essenzialmente: storiografiche per individuare la stratificazione sociale di un luogo in un certo tempo, in modo da individuare figure certamente presenti nel popolo e anche figure di mestieri; da qui è poi possibile fare una ricerca tra le fonti iconografiche anche manoscritte per avere un’idea pratica di come fosse vestito un contadino o un mercante in una certa epoca, in questo caso, parliamo di Alto Medioevo.

Quando si parla di stratificazione non si vuole intendere una sotto gerarchia della piramide sociale anche se può essere vista così, piuttosto ad un tessuto sociale formato da tanti piccoli strati connessi tra loro e funzionali e funzionanti, fondamentali per tutta la società. Il contadino non è solo il lavoratore della terra, né servo del padrone. La storiografia locale di un luogo è sempre una delle fonti preferibili a tomi generici da usare in caso di assenza di fonti locali, specie perché nella storia locale gli storici hanno già individuato le fonti anche se si tratta sempre di documenti scritti e non iconografici, salvo rari casi. Un esempio preso dalla storia locale del nostro Appennino in epoca altomedievale sotto il dominio canossiano: nei testi sugli insediamenti storici si parla spesso di capifamiglia senza specificare se siano nobili [1], il che sicuramente è un’informazione sulla composizione sociale della popolazione, in altri casi si parla di comitati la cui precisa identità quale organizzazione è ambigua, probabilmente si intendono dei contadi [2].

Lo stesso termine di contado ha una descrizione lungi dall’essere semplice: derivato dal latino comitatus, che tradizionalmente indicava la circoscrizione del Regno d’Italia governata da un conte, il termine fu preferito dai ceti dirigenti del primo comune ad altre designazioni, come episcopatus o districtus, proprio a causa del suo significato pubblico. Nel XII secolo il comune estese il proprio controllo giurisdizionale e fiscale sul contado combattendo, ma anche accordandosi con i poteri concorrenti dei signori e delle comunità rurali. Una simile descrizione fornisce già informazioni sull’organizzazione della popolazione prima e dopo la nascita dei comuni, come entità che si volevano liberare dal gioco imperiale e dallo scherma feudale. In una rievocazione locale come andrebbe allora rappresentato un capo di un comitato o un capo famiglia? Quando si parla di conti, si torna al discorso sulla nobiltà altomedievale, quando si parla di capifamiglia come immaginiamo un capo famiglia? È ricco, è povero? Non è un gonfaloniere, ma rappresenta un minimo di autorità, è un uomo libero o un individuo comunque soggetto all’autorità del conte e che gli deve fedeltà o la deve all’autorità che rappresenta il Comune? Domande che è necessario porre quando si fa una rievocazione in una piccola comunità, ma spesso si tratta di figure nobilitate erroneamente e con abiti affatto altomedievali per quanto concerne l’epoca. Le piccole comunità avevano inoltre un sistema economico che funzionava grazie a figure di mestiere che sono più numerose nei grandi centri urbani e anche qui è possibile trovare informazioni più dettagliate dei mestieri sfruttando la storiografia locale o l’arte romanica e altomedievale dell’epoca perché difficilmente si troverà un riferimento iconografico di manoscritto locale. Quando non ci sono fonti storiografiche di alcun genere come ci si orienta allora? Bisogna servirsi obbligatoriamente di quelle iconografiche e se anche qui mancano fonti locali, bisogna aiutarsi con fonti nazionali o comunque di genere: arte romanica, bassorilievi, affreschi romanici e fonti manoscritte. Per quanto riguarda l’arte romanica se ne parlerà nell’apposita sezione di questo dossier, in futuro, qui tratteremo le fonti manoscritte, il manoscritto miniato in particolare.

Il popolo miniato: poveri, Santi, eremiti e lebbrosi. le categorie simboliche nella storia e nella miniatura altomedievale

La miniatura medievale come forma artistica, alla pari delle altre forme d’arte visiva, era un riferimento simbolico non equivocabile soprattutto per chi non sapeva leggere o scrivere. Anche se non è stato detto nella sezione nobili ed ecclesiastici, si coglie qui l’occasione per specificare che in epoca medievale la capacità di leggere e scrivere – abilità apprese separatamente, al contrario di oggi – erano appannaggio quasi esclusivamente ecclesiastico. Anche i nobili dunque erano in gran parte alfabeti e tutti i loro scritti di rado erano prodotti di loro pugno, piuttosto da un abile scrivano. Il manoscritti miniato da loro commissionato, almeno gli esemplari più ricchi di illustrazione avevano lo scopo quindi di presentare la società coeva attraverso le scene bibliche o dei Vangeli per dare un messaggio. Il signore poteva dunque identificarsi nel nobile che si inginocchia a Cristo come il padrone che caccia Lazzaro. Il popolano, sia esso povero o un mendicante, è sempre rappresentato in modo specifico, viene immediatamente individuato. Sono numerose le scene, specie prese dai Vangeli, in cui è presente la figura del povero e tanto all’epoca di Cristo come in epoca altomedievale il povero è anche un simbolo non solo di una condizione economica sociale, ma anche di una condizione umana, vi è il simbolismo della povertà spirituale [3].

Figura 1 – Dettaglio con scenario di vita quotidiana. Si tratta della prima fascia della miniatura del folio 78r del Codex Aureus Epternacensis (X sec. ). Nella scena il ricco festante è seduto a tavola con degli invitati; un servitore gli porge una coppa. Parallelamente a questa scena d’interno si apre a destra una veduta dall’esterno. Il povero Lazzaro bussa alla porta aperta dell’edificio mentre dei cani gli leccano il corpo pieno di ferite [4]. Si notino i costumi dei nobili, decorati al collo, a metà braccio ed ai polsi rispetto all’abbigliamento umile dei servi e infine a quello di Lazzaro. Fonte immagine: Wikipedia [5]

Figura 2 – Giovanni Battista somministra il sacramento a Gesù e vi è successivamente la Rivelazione nel Giordano. La scena, tratta dal Codex Aureus Epternacensis, mostra un Giovanni vestito esattamente come tutta l’iconografia medievale e anche i Vangeli descrivono: vestito di pelli e animali e si nutriva di miele e bacche selvatiche. Viene rappresentato, benché suo coetaneo, come molto più anziano di Gesù con capelli e barba bianca. Fonte immagine: web [6].

Così una delle figure del popolo più conosciute anche nella rievocazione e non c’è correlazione con fonti manoscritte, la presenza costante è dovuta più a un cliché che a una vera ricerca storica, diventa la figura del mendicante. In realtà il mendicante in epoca medievale era figura precisa, non era libero di appostarsi o molestare come accade oggi la gente e non va confuso con un membro di Ordine mendicante. I mendicanti, intesi come quei poveri in condizioni estreme che chiedevano elemosine, alla pari dei lebbrosi avevano una libertà di movimento estremamente limitata, specie i lebbrosi dovevano portare con sé simboli e campanelli che li identificassero immediatamente in mezzo alla folla da cui erano emarginati.

Figura 3 – Guarigione di un lebbroso (raccontato da Luca, Marco e Matteo tra i miracoli di Cristo in Galilea). Si vede chiarametne un uomo vestito soprattutto con stracci scuri, un bastone con una campanella e un corno da cui bere. La scena, tratta dal Codex Aureus Epternacensis. Fonte immagine: web.

Figura 3 – Guarigione di un lebbroso (raccontato da Luca, Marco e Matteo tra i miracoli di Cristo in Galilea). Si vede chiarametne un uomo vestito soprattutto con stracci scuri, un bastone con una campanella e un corno da cui bere. La scena, tratta dal Codex Aureus Epternacensis. Fonte immagine: web.

I poveri nel Medioevo storico potevano contare solo sull’elemosina o le offerte generose di qualche anima gentile e su eventuali avanzi o cure che qualche monastero ricco aveva voglia di accollarsi o poteva permetterselo. La povertà in epoca medievale non era necessariamente una condizione di nascita, molto spesso era una condizione derivata da accidenti o sventure personali: per abbandono alla nascita, per malattie o deformità di nascita o acquisite; per caduta in disgrazia, per sfuggire alla giustizia o come conseguenza di un verdetto giudiziario (quando vi era ad esempio una pignorazione pecuniaria), per la guerra o per la carestia (anche un nobile poteva perdere tutto) [7] o nel caso degli eremiti, per scelta personale come stile di vita ascetica. L’agiografia a tal proposito ricorda moltissimi Santi, anche di origini importanti che spogliatisi di ogni bene si dedicarono a uno stile di vita poverissimo e non mancano le donne, seppure bisogna sempre fare attenzione a distinguere l’agiografia (riccamente condita di leggenda ed elementi mitologici e pagani talvolta) dalla storia reale (spesso meno affascinante e priva di sovrannaturale). Da Beda il Venerabile a Jacopo da Varazze (Iacopo da Varagine) ben quasi cinque secoli di storia che raccontano non senza errori e contraddizioni vite di Santi tutt’ora venerati dai fedeli e gli eremiti sono tra le figure principali. La loro rappresentazione iconografica coeva è rara e spesso è tarda rispetto all’epoca in cui vissero o in cui furono documentati e dunque rappresentarli correttamente non è facile [8]. Spesso sono associati ad animali o simboli cristiani ma anche pagani, convertiti dal Cristianesimo. L’eremita non era sempre necessariamente una singola persona, spesso come documentano alcune fonti italiche, erano anche piccole comunità [9]. Gli eremiti inoltre proprio per il loro stile di vita difficilmente potevano essere oggetto dell’attività di qualche artista più della venerazione di pellegrini e solo successivamente alla diffusione della loro fama e della santità, vennero rappresentati sia nella miniatura sia nell’arte. Trattandosi spesso di Santi non vengono rappresentati salvo rari casi con vesti particolari, piuttosto con vesti comuni anche se palesemente semplicissime e povere. In alcuni casi le rappresentazioni della fine dell’Alto Medioevo esistenti in miniature di manoscritti riguardano Santi che sono stati eremiti di cui non si conosceva nemmeno l’esistenza come San Guthlac di Crowland [10].

Figura 4 – San Guthlac di Crowland in contemplazione viene interrotto da dei soldati mentre decide di prendere i voti. Il santo abbandonò la vita militare per condurre quella monastica ed ascetica e parte dell’iscrizione della pagina è andata perduta. L’immagine è tratta dal Guthlac Roll, XII sec. Harley Roll Y. 6, Roundel 1 and 2 © The British Library [11]

Figura 5 – Tonsura di Guthlac, quando prese i voti presso Repton Abbey prima di ritirarsi a vita eremitica. La cosa curiosa è che si trattava di un monastero con badessa, una tale Ebba. L’immagine è tratta dal Guthlac Roll, XII sec. Harley Roll Y. 6, Roundel 3 © The British Library [12]

Figura 6 – Costruzione dell’eremo o della cappella. Il santo indossa chiaramente abiti monastici e non particolari abiti che identificano un eremita. L’immagine è tratta dal Guthlac Roll, XII sec. Harley Roll Y. 6, Roundel 5 © The British Library [13]

Molto spesso gli eremiti e i Santi, oggetto della venerazione popolare, sono ricordati, tutt’oggi, come patroni e protettori di alcune categorie, specie per quanto riguarda alcune patologie come la lebbra, di cui probabilmente furono portatori o che guarirono in loro fedeli. Il lebbroso è un’altra di quelle figure del popolo che nella rievocazione storica o non appare affatto o spesso è talmente grossolana da essere una maschera degna dell’horror priva di valore storico. La lebbra in epoca medievale non era necessariamente una patologia che colpiva i poveri o i contadini, colpiva ricchi e poveri, nobili e plebei indistintamente poiché colpiva gli uni e gli altri a causa delle pessime condizioni igieniche in cui anche i signori gravavano, specie nei periodi di carestia e pestilenze. La lebbra, causata dal batterio Mycobacterium leprae è una patologia contagiosa da malato a sano anche se non si conoscono le esatte modalità di contagio ed essendo la fase iniziale asintomatica, anche se in passato la pessima igiene e il contatto umorale erano la causa principale. Il lebbroso è spesso rappresentato come si diceva anche inizialmente in Vangeli e Bibbie non tanto come patologia che richiedesse l’intervento divino per essere curata, ma sempre in relazione ad una condizione umana e spirituale. La lebbra, per la sua micidiale azione deformante di cute ed ossa, oltre alle lacerazioni, è un simbolo della cattiva condizione dell’animo umano lacerato dal peccato e condotto alla perdizione senza un preciso intervento di benevolenza divina e non a caso viene proprio rappresentata nelle scene di guarigione. Anche qui l’Evangeliario di Eternacht presenta la preghiera di Lazzaro e la guarigione del lebbroso in Galilea dove sono presenti, a differenza degli eremiti, simboli specifici del lebbroso in epoca medievale, come il bastone. Numerosi sono i testi miniati altomedievali che presentano i lebbrosi, vediamone alcuni, oltre all’evangeliario succitato e l’Evangeliario di Ottone III (BSB Clm 4453) del XI secolo e il Salterio di Utrecht del IX secolo [14]. In iconografie successive si notano abbigliamenti diversi come cappelli a tesa larga e campanelle di avvertimento. La lebbra colpì anche personaggi illustri in epoca medievale seppure l’iconografia miniata non riporti nulla, come nel caso di Baldovino di Gerusalemme vissuto alla fine del XII sec [15]. In altri casi la rappresentazione della lebbra e dei lebbrosi in epoca altomedievale è da ricondurre non alla miniatura ma all’arte romanica, specie nelle chiese romaniche.

Il popolo lavoratore nelle miniature altomedievali: contadini e mestieri dalla campagna alla città.

Contadini e mestieri nella rievocazione sono, come si è detto, non meno di figure più ‘gettonate’, oggetto di falsi miti ed errate o banalizzate rappresentazioni rispetto alle fonti storiche scritte ed iconografiche. Per quanto riguarda le figure di popolo e al contempo di mestieri presenti nelle rievocazioni che celebrano eventi o personaggi dell’Alto Medioevo ricorrono spesso i cosiddetti villici. Il villico dal lat. villĭcus, der. di villa nell’Alto medioevo era un funzionario inferiore [16] ma non libero a sua volta – che curava le terre e amministrava la giustizia tra i servi della gleba, gli ex coloni non liberi dell’epoca romana, vincolati a lavorare la terra di un signore e per giunta si trattava di una mansione ereditaria, voluta in epoca romana da Diocleziano per frenare la migrazione in città e l’abbandono delle campagne che restavano incolte. Il servo della gleba era a sua volta uno schiavo, precisamente uno schiavo agricolo, e anche la sua condizione era ereditata dal mondo romano. Dice Cammarosano [17] che nelle fonti dei secoli XI-XIV la parola servus (al femminile: ancilla) ha lo stesso significato che aveva nel latino classico: indica lo schiavo, cioè un uomo che è proprietà di un altro uomo e che può essere oggetto di alienazione alla stregua di un pezzo di terra, di una casa, di una bestia dal lavoro. Secondo il diritto romano, lo schiavo non poteva compiere nessun atto che avesse valore giuridico: se vendeva o donava dei beni, la vendita o donazione era nulla; la sua unione con una donna non poteva essere considerata matrimonio, non produceva cioè alcun effetto civile.

Benché il Cristianesimo avesse portato al declino della schiavitù, non l’abolì tanto che i servi della gleba avevano il medesimo trattamento giuridico. Ad esercitare il ruolo di signore non era obbligatoriamente un nobile, poteva essere anche un ecclesiastico o un ente come un monastero. Poiché il servo della gleba in pratica era un contadino, come tale è spesso rappresentato coi suoi strumenti del mestiere nei manoscritti miniati di tutto il Medioevo. Si trovano sia nei testi sacri sia in quelli profani anche se in epoca altomedievale prevale la letteratura sacra su quella profana. Nei testi miniati altomedievali come Bibbie e Vangeli o anche Salteri troviamo figure del mondo contadino nelle pagine che descrivono i canoni dei Vangeli o nelle forme rare di Calendari altomedievali, oppure nelle pagine interamente miniate che illustrano scene dei Vangeli come la scena dei vignaioli omicidi.

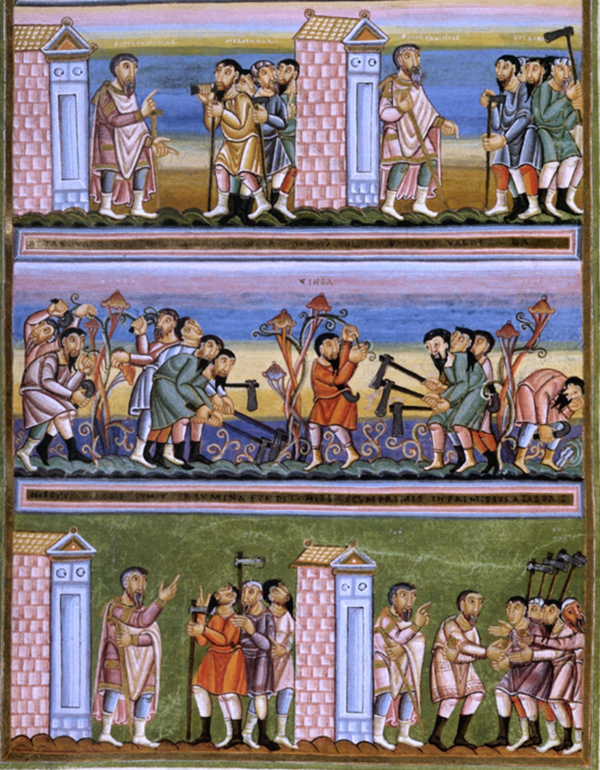

Figura 7 – Parabola dei lavoratori della vigna. La miniatura è forse tra le più rare nell’Alto Medioevo, nel rappresentare così nitidamente una scena di vita nei campi e quindi di vita contadina, con i suoi abiti e strumenti. Essendo tratta da un Vangelo, rappresenta la parabola narrata in Matteo 20,1-16 del padrone che prima commissiona il lavoro man a mano che vengono gli operai e poi li raduna alla fine per dare loro il compenso. In questa miniatura è anche possibile osservare la differenza di costumi tra figure del popolo e figure nobiliari. Codex Aureus Epternacensis. Fonte immagine: Wikipedia [18]

Naturalmente si tratta di immagini che forniscono informazioni parziali da integrare con storiografie, reperti (soprattutto strumenti di lavoro o loro frammenti) e testi di storia del costume. L’ausilio di manuali e testi di storia del costume permette di ricostruire la forma di alcuni modelli e dà suggerimenti sui tipi di fibre tessili da utilizzare (normalmente lino e lana o canapa) e i colori, se si volessero tingere dei tessuti (pur essendo questi tinti di rado nelle classi umili [19]). Il problema della ricostruzione di un costume popolano è problematico soprattutto per le figure femminili, ancor meno rappresentate in miniatura rispetto a quelle maschili. Infatti la maggior parte delle figure rappresentate nell’iconografia sono sempre figure maschili. La figura servile femminile è rappresentata più nei manoscritti miniati del Basso Medioevo dove la vediamo adempiere a vari ruoli sia nella vita pubblica sia in quella domestica (celebri sono le miniature di Christine de Pizan e tutti quei Breviari, Evangeliari o Salteri a partire dal XIV secolo, specie in Francia); in Italia invece queste figure si ritrovano più che nella miniatura, nelle fonti artistiche ma sempre per quanto riguarda il Basso Medioevo e l’Umanesimo, che l’Alto Medioevo [20]. Lo stesso vale anche per i mestieri, seppure si sa bene che le donne erano attive e presenti anche nel commercio in epoca medievale.

Mestieri e associazioni di mestieri

Oltre alle figure legate al mondo della campagna come appunto i contadini (al di là della loro condizione servile) vi erano anche figure di mestiere che giuridicamente erano uomini liberi. Ovviamente questa libertà non era totale ed e assoluta perché gli esercenti di un’attività erano comunque soggettati ad un signore a cui dovevano pagare le tasse. Inoltre gli artigiani, specie verso la fine dell’Alto Medioevo iniziarono a radunarsi in corporazioni [21]. Le corporazioni intese come associazioni di professionisti in un medesimo ambito, in realtà non sono invenzioni del Medioevo, ma sono molto antiche, tanto che si parla di hetairéiai ateniesi ai tempi di Solone (VI sec. a. C. ) [22] e di collegia e i sodalitia della Roma repubblicana [23]. Furono i collegia romani, sopravvissuti alla lex Iulia oppure risorti a seguito di apposite, superiori autorizzazioni, che determinarono il quadro maturato in età dioclezianea e costantiniana, sotto la spinta della gravissima crisi che aveva investito il mondo romano a partire dal III secolo. Tale quadro è riflesso dal Codex Theodosianus (sec. V), ove è contemplata l'esistenza di associazioni di persone che esercitano servizi di pubblica utilità, essenzialmente connessi all'approvvigionamento annonario di Roma e Costantinopoli. Si trattava di pistores, boarii, suarii, pecuarii e nautae, cioè di fornitori di pane e di carni di varie specie, nonché di trasportatori di grano e bestiame. Queste associazioni appaiono come corpi chiusi, ereditari, i cui componenti erano vincolati al servizio prestato e soggetti a una serie di pesanti obblighi solo in parte controbilanciati da alcuni privilegi a loro riconosciuti dallo Stato: il diritto appunto di avere un'organizzazione stabile e ufficializzata, la possibilità di disporre di proprie sostanze e di fare riferimento ai patroni che svolgevano un ruolo direttivo e protettivo nei confronti dell'associazione. Questo sistema organizzativo, che permetteva un saldo, seppure mediato, controllo pubblico su particolari forze produttive, diventò ferreo quando di lì a poco si estese ad attività che lo Stato si riservava di gestire direttamente (saline, miniere, fabbriche d'armi e di monete, laboratori per la tessitura di stoffe pregiate) tramite veri e propri funzionari pubblici alle cui dipendenze lavoravano schiavi affrancati o uomini liberi, legati al mestiere e in certi casi segnati con il ferro rovente. Tutto ciò esercitava influssi attrattivi anche sulle forze artigianali già libere, dedite ad attività assolutamente non indispensabili alla collettività e allo Stato. D a questa eredità tardoantica si svilupparono le collegia bizantine [24].

Nella penisola italica la continuità dell'organizzazione romana dei collegia, anche in età gota e nella prima età bizantina, è universalmente accettata sulla base delle testimonianze tramandate da Cassiodoro e da Isidoro di Siviglia. Non si ebbe però un esito analogo a quello riscontrabile a Bisanzio, dal momento che l'invasione longobarda complicò il quadro interrompendo l'omogeneità precedente e dividendo di fatto la penisola in due ben distinte zone di influenza. Si può supporre un'evoluzione basata su una certa continuità di tradizioni nei territori rimasti in mano bizantina. Infatti negli scritti di Gregorio Magno si fa riferimento a un'associazione di saponai a Napoli e a una ars tinctorum a Roma. Successivamente (secc. IX-XI) sempre su territori già bizantini si diffusero le scholae, ovvero le associazioni di persone esercitanti lo stesso mestiere (scholae portolanorum, calzolariorum, sandolariorum, calderariorum, piscatorum stagni a Roma e piscatorum, negotiatorum a Ravenna). Meno lineare appare la situazione nell'Italia occupata dai Longobardi, anche se tuttavia non mancano alcuni riferimenti come le disposizioni dell'Editto di Rotari, del 643, relative a quei magistri commacini [25] che costituivano una ben precisa categoria di costruttori itineranti, imprenditori e operai, saldamente coesa per il bisogno connesso alla trasmissione e alla circolazione di complesse nozioni tecniche; o ancora i saponai piacentini, ricordati per essere stati obbligati nel sec. VIII a versare un contributo alla pubblica autorità [26].

Nelle Honorantiae civitatis Papiae, del sec. XI, ma riferentisi a situazioni caratterizzanti l'età ottoniana, vengono citati vari ministeria (mercanti, pescatori, cuoiai, barcaioli, saponai), tutti tenuti a versare particolari tributi alla Camera regia in cambio dell'esercizio monopolistico della propria attività. Le Honorantiae civitatis Papiae documentano l'esistenza di alcune associazioni professionali altomedievali, peraltro funzionali al rapporto intrattenuto con il fisco, anche nell'Italia già longobarda. È possibile che tali condizioni si siano verificate solo in città soggette più di altre all'amministrazione centrale (Pavia, Piacenza, Milano, Verona); sta di fatto che certe assonanze con la situazione riscontrata in area bizantina sono evidenti [27].

Certi rapporti che persistevano o continuavano a riproporsi ancora in età ottoniana non poterono più funzionare, e quindi esistere nei termini originari, nel sec. XI per l'avanzato processo di disgregazione dell'assetto statale e la progressiva dispersione dei diritti regi nelle mani di feudatari, conti, vescovi, visconti. La sparizione di una struttura amministrativa comportò di pari passo una disgregazione di quelle realtà associative funzionali a un rapporto con essa. Il processo dovette essere meno accentuato nel caso di professioni indispensabili alla vita urbana (annona, trasporti), neppure citate tra i mestieri pavesi fruitori di regalie, ma guardate sempre con interesse dai poteri cittadini. Lo dimostra indirettamente la più tarda documentazione di età comunale: a Bologna tali professioni si trovarono soggette a una magistratura che affondava le proprie radici nel passato longobardo, mentre a Piacenza, Verona e Pisa rimasero a lungo tradizionalmente soggette a poteri in via di superamento, che rimandavano comunque all'esercizio di un'autorità pubblica. Per i rimanenti mestieri questo momento di trapasso dovette costituire una fase di accentuato sperimentalismo; accanto a consolidate tradizioni si assisteva a un nuovo generale orientamento delle forze vive della società verso una pluralità di punti di riferimento, solo più avanti e con tempi diversi destinati a convergere entro le maglie delle istituzioni comunali. Fabbri, calzolai, lavoranti del settore tessile, cresciuti di importanza per il vivace sviluppo demografico ed economico urbano, sentirono il bisogno di organizzarsi autonomamente per difendere i propri interessi, ponendosi tutt'al più sotto la tutela morale del vescovo, da cui lentamente si andarono poi affrancando, e assumendo l'identità della confraternita religiosa [28].

Le professioni legate ai bisogni annonari e ai trasporti, da sempre soggette all'autorità pubblica, non ebbero più la possibilità di organizzarsi in associazioni libere al pari degli altri mestieri. Anche i comuni le controllarono saldamente, con metodi opposti però a quelli messi in atto dallo Stato tardoantico: non si poteva consentire a chi esercitasse attività indispensabili alla sopravvivenza della collettività la pratica di un associazionismo che, sviluppatosi in assenza di un preciso apparato statale, era sinonimo di autonomia dai pubblici poteri, di solidarietà di classe, di capacità di gestire separatamente settori particolari dell'economia urbana. Per i mercanti infine le cose dovettero presentarsi in modo ancora diverso. Le loro associazioni nacquero infatti a imitazione del Comune e in piena sintonia con esso, tanto da acquisire subito funzioni di grande rilevanza non solo all'interno della vita economica della città, ma anche della sua organizzazione amministrativa (per es. Genova, Milano, Rouen, Bruges). Le associazioni artigiane e mercantili, che risposero a ben precise esigenze economiche, vennero chiamate con diversi nomi a seconda della zona: paratici, fraglie, arti, mestieri, università, società, collegi. Fondamentalmente il sistema corporativo risultò funzionale a realtà urbane di medie e piccole dimensioni, non certo a quelle dei grandi centri, che lo sviluppo di itinerari commerciali e di mezzi di trasporto proiettò in una dimensione internazionale; si trattava di realtà economiche caratterizzate dalle necessità interne della città e del territorio dipendente. In questo spazio ristretto le associazioni di mestiere riuscirono in qualche modo a regolamentare la produzione, sotto il profilo sia della qualità sia della quantità, e lo fecero redigendo minuziosi statuti che fissavano i prezzi, regolamentavano la concorrenza tra botteghe, imponevano sistemi di lavorazione, regolavano entità e retribuzioni della mano d'opera in un periodo di notevoli fluttuazioni demografiche. Tali norme potevano essere imposte grazie all'esercizio del potere giurisdizionale che le c. avevano su soci, i cui nomi erano registrati nelle matricole, e anche su clienti e acquirenti. Mutamenti economici e politici però influirono lentamente su queste realtà modificandole e consentendone la sopravvivenza [29].

Da queste informazioni si ha anche già un quadro di quali fossero le principali attività e mestieri, al di là del fatto che fossero riuniti in corporazioni in epoca altomedievale. Anche se non sono state elencate tutte dalla voce Treccani queste figure sono spesso rappresentate coi loro strumenti sia nei manoscritti sia nell’arte romanica (più scultorea che pittorica). Nei manoscritti miniati si trovano soprattutto per il periodo altomedievale le figure rappresentate con strumenti precisi nelle pagine dei Canoni, ma non solo, anche a volte nelle miniature sparse tra le pagine, laddove il miniatore ne abbia ritenuta necessaria la presenza – la figura va interpretata anche nel suo simbolismo – come i costruttori e gli artisti che lavoravano nei cantieri di Chiese e soprattutto verso la fine dell’Alto Medioevo alle prime Cattedrali. Una tipologia particolare di manoscritto dove è possibile trovare più figure di mestiere è il Calendario, già citato in precedenza.

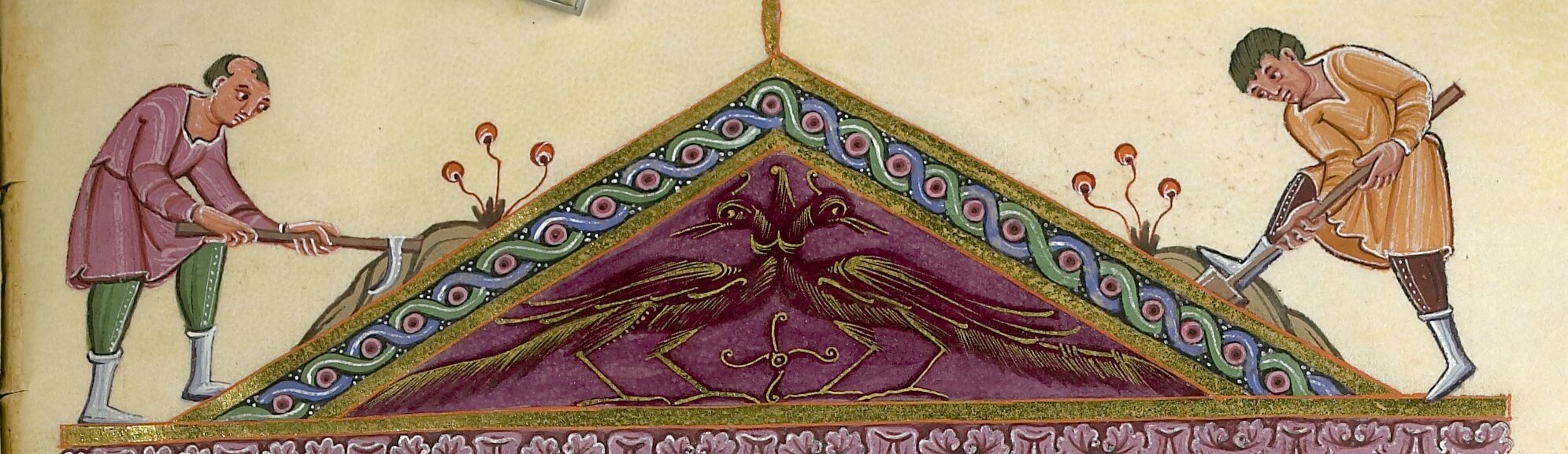

Figura 9 – Un falegname con scure e uno scalpellino coi loro strumenti nella miniatura a pagina in cui sono descritti i Canoni biblici. Le due figure hanno tuniche semplici di colore azzurro e verde, con calzoni e calzature chiuse. Si tratta di due figure importanti in epoca medievale perché sono legate al mondo delle costruzioni (chiese, cattedrali, ecc. ) e sono rappresentate entrambe con i loro strumenti. Immagine tratta dall’Evangeliario del Duomo di Bamberga o Reichenau. © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 folio 8v [30]

Figura 10 – Contadini rappresentati in un’altra pagina di descrizione dei Canoni biblici. Ancora una volta le due figure vengono rappresentate oltre che col loro abbigliamento anche coi loro strumenti, straordinariamente simili a quelli in uso ancora oggi nell’agricoltura e che spessissimo (seppur più recenti) si vedono nei musei dedicati alla civiltà contadina. Immagine tratta dall’Evangeliario del Duomo di Bamberga o Reichenau. © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 folio 13r [31]

Figura 14 – Soldati e contadini [32]. Da notare la figura a destra che rappresenta il raccolto, con la falce ed il grano maturo e un abbigliamento tipico dei contadini, con una fortissima somiglianza al costume greco antico maschile noto come chitone eteromascalos, portato cioè solo su una spalla per facilitare il lavoro nei campi in estate. Al centro della lunetta invece si notano due soldati, mestiere descritto nel paragrafo seguente e che in epoca medievale rappresentava oltre che un mestiere (quello delle armi) anche una classe sociale che evolse in epoca medievale e da cui nascono cavalieri e soldati mercenari [33]. Immagine tratta dall’Evangeliario del Duomo di Bamberga o Reichenau. © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 folio 17v [34]

Figura 15 – Vendemmia. La medesima scena è presente nei due fogli 17 (recto e verso) dell’Evangeliario, nelle pagine miniate dei Canoni biblici. Immagine tratta dall’Evangeliario del Duomo di Bamberga o Reichenau. © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 folio 17v e 17r [35]

Figura 16 – Contadino e mendicante (?) [36]. Al centro della lunetta si notano i segni del Leone e della Vergine che cadono rispettivamente nel periodo di agosto e settembre, quando ormai l’estate finisce e viene freddo. La figura del mendicante è caratteristica per la presenza del bastone (cui probabilmente si sorregge) e delle vesti estremamente povere, oltre ai piedi scalzi. Immagine tratta dall’Evangeliario del Duomo di Bamberga o Reichenau. © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 folio 17v e 17r [37]

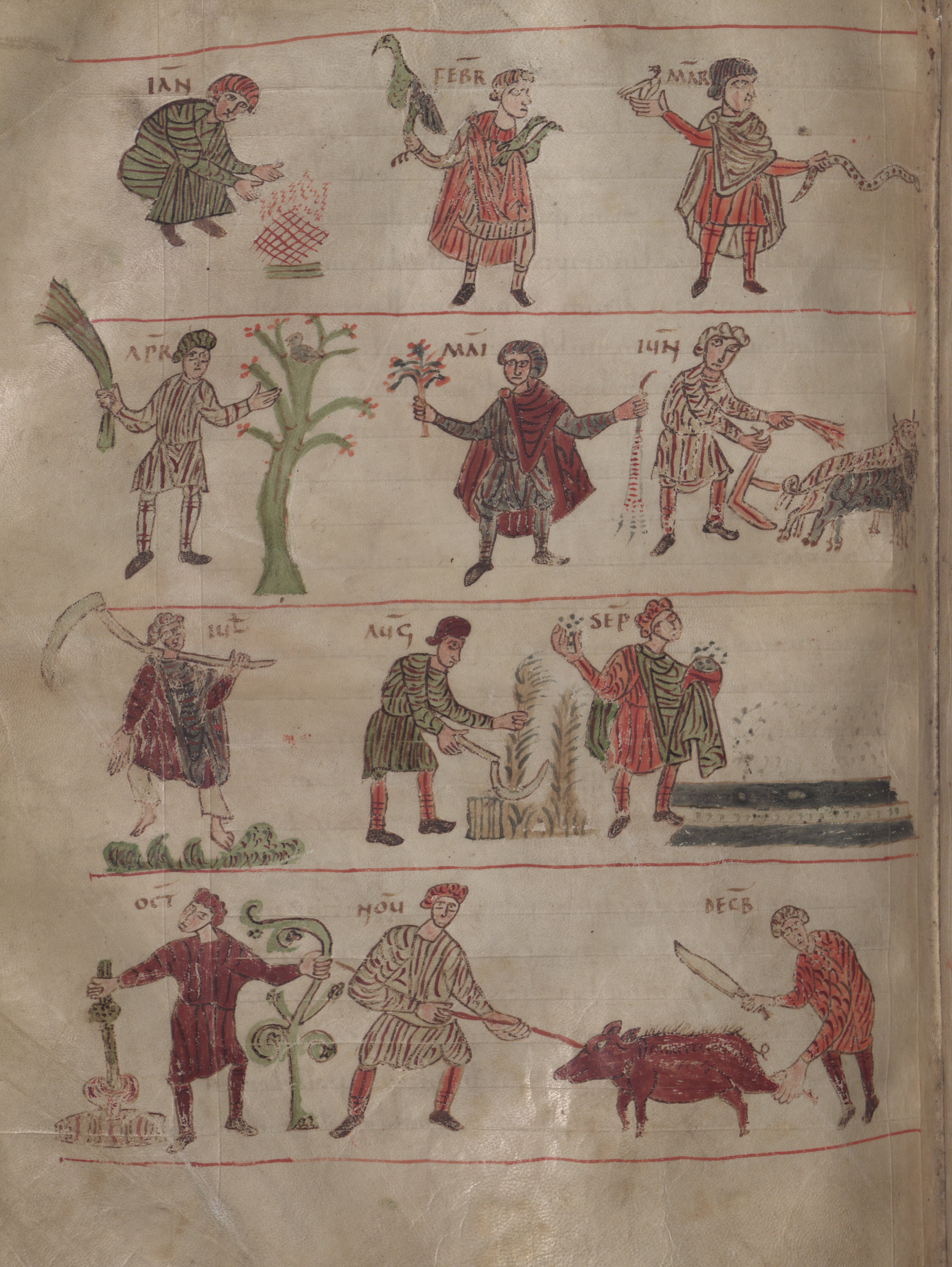

I Calendari sono già noti in epoca altomedievale e vengono rappresentati tanto nell’arte miniata tanto in quella romanica [38], soprattutto in forma di Ciclo dei mesi, dove ad ogni mese corrisponde un preciso lavoro eseguito nel campo dell’agricoltura (in genere i riferimenti sono legati alla semina ed al raccolto, ma anche alla macellazione e alla conservazione degli alimenti per l’inverno), seppure il simbolismo sia riferito anche, probabilmente, all’alternarsi delle stagioni dell’anno e della vita. Possono dunque, i Calendari, offrire buoni spunti per ricostruire figure legate al popolo in epoca medievale.

Figura 17 – Calendario. Scene di vita quotidiana, divise per ogni mese dell’anno. I costumi rappresentati fanno parte del vestiario quotidiano della civiltà contadina, con i suoi strumenti, i suoi ritmi. L’immagine è tratta da un testo del IX secolo, dedicato alle attività agricole ed all’astronomia e contiene inoltre quello che sembra essere una specie di bestiario altomedievale. © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 210, folio 186v [39]

Spesso i calendari si trovano all’interno di testi diversi come quelli astronomici anche se molto spesso è più facile trovarli nell’arte romanica che nei manoscritti. Le figure di mestiere non sono sempre facili da individuare nei testi miniati altomedievali e per questo il manoscritto di per sé non rappresenta un repertorio particolarmente ricco. Al contrario nei testi miniati bassomedievali il repertorio è talmente vasto che vi è l’imbarazzo della scelta.

Font bibliografiche

Oltre alle fonti storiografiche e iconografiche, specie i manoscritti miniati, utilizzate per la parte sul manoscritto medievale miniato quale fonte storica di cui: https://armadiodelmedievalista. blogspot. com/2017/05/dalla-fonte-scritta-al-costume-storico_43. html#_Toc483753731 si aggiungono in elenco i seguenti riferimenti:

Libri

- AA.VV. «Aristocrazie e società fra transizione romano-germanica e alto Medioevo.» Atti del Convegno internazionale di studi. Cimitile, Santa Maria Capua Vetere: Reti Medievali, 2015.

- —. Insediamento storico e beni culturali alta Valle del Secchia. Modena: Cooptip - Modena, 1981.

- —. Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma). A cura di Roberto Rusconi. Reti Medievali, 2006.

- Archetti, Gabriele. « Exire ad eremum. Culti e forme di vita eremitica nella Lombardia medievale .» Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichità e altro medioevo. Reti Medievali, 2016.

- Bezzina, Denise. «Organizzazione corporativa e artigiani nell’Italia medievale.» Reti Medievali http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4838 (2013).

- Bloch, Marc. Lavoro e tecnica nel Medioevo. Laterza, 1959.

- Busonero, Paola, Maria Antonietta Casagrande Mazzoli, Luciana Devoti, e Ezio Ornato. La fabbrica del codice: Materiali per la storia del libro nel tardo medioevo. Viella, 1999.

- Cammarosano, Paolo. Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI – metà sec. XIV). Vol. http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/cammarosano/prefazione.htm. Reti Medievali, 2005.

- D’Acunto, Nicolangelo. Papato e monachesimo "esente" nei secoli centrali del Medioevo . Reti Medievali, 2003.

- Demaitre, Luke E. Leprosy in premodern medicine : a malady of the whole body. The Johns Hopkins University Press, 2007.

- Ebanista, Carlo. La chiesa rupestre di S. Michele ad Avella. Reti Medievali, 2005.

- Gardoni, Giuseppe. «Lebbrosi e laici religiosi in una città lombarda: dentro e attorno l'ospedale mantovano di San Lazzaro (secoli XII-XIV).» A cura di Giuseppina De Sandre Gasparini e Maria Clara Rossi. Malsani. Lebbra e lebbrosi nel medioevo. Verona: Reti Medievali, 2012.

- Gazzini, Marina. «Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della schola medioevale.» Reti Medievali http://www.rmoa.unina.it/736/ (1998).

- Istituto per i Beni culturali della Regione, Emilia Romagna. Amministrazione Provinciale di Modena. Insediamento storico e beni culturali alta valle del Secchia. Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano. Modena: Cooptip, 1981.

- Marcombe, David. Leper Knights: The Order of St Lazarus of Jerusalem in England, c.1150-1544 (Studies in the History of Medieval Religion). Boydell Press, 2004.

- Miller, Timothy S., e John W. Nesbitt. Walking Corpses: Leprosy in Byzantium and the Medieval West. Cornell University Press, 2014.

- Panarelli, Francesco. «Tradizione eremitica in area pisana:la “vallis heremitae” sul Monte pisano.» Reti Medievali, 2004.

- Savigni, Raffaele. «Le relazioni politico-ecclesiastiche tra la città e l'episcopato lucchese e la Garfagnana nell'età comunale (XII-XIII secolo).» La Garfagnana dall'epoca comunale all'avvento degli Estensi . Castelnuovo Garfagnana: Reti Medievali, 1998.

- Vauchez, André. «La santità dei laici nell’Occidente medievale: nascita ed evoluzione di un modello agiografico (secoli XII-XIII in.).» Reti Medievali (Reti Medievali) Esperienze religiose nel Medioevo (2003).

- White, Lynn. Tecnica e società nel Medioevo. Il Saggiatore, 1967.

Internet

Inglesi

- https://en. wikipedia. org/wiki/Guthlac_of_Crowland

- https://en. wikipedia. org/wiki/Hermit

- https://en. wikipedia. org/wiki/Utrecht_Psalter

Italiane

Treccani

- Treccani, Enciclopedia. Corporazioni - Enciclopedia dei ragazzi. A cura di M. Chiellini. 2005. http://www.treccani.it/enciclopedia/corporazioni_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/.

- —. Corporazioni e mestieri - Enciclopedia dell' Arte Medievale. A cura di M. Chiellini. 1994. http://www.treccani.it/enciclopedia/corporazioni-e-mestieri_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/.

- —. Servi della gleba - Dizionario di storia. 2011. http://www.treccani.it/enciclopedia/servitu-della-gleba_%28Dizionario-di-Storia%29/.

- —. Servi della gleba - Enciclopedia dei ragazzi. A cura di Sandro Carocci. 2006. http://www.treccani.it/enciclopedia/servi-della-gleba_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/.

- —. Servi della gleba - Enciclopedia italiana. A cura di Pietro Vaccari. 1936. http://www.treccani.it/enciclopedia/servitu-della-gleba_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

- Treccani, Vocabolario. Comitato. s.d. http://www.treccani.it/vocabolario/comitato1/.

- —. Corporazione. Vers. ITA. s.d. http://www.treccani.it/vocabolario/corporazione/.

- —. Villico. s.d. http://www.treccani.it/vocabolario/villico/.

Manoscritti miniati

Per alcuni manoscritti digitali di alcune biblioteche, ad eccezione di quelle che distribuiscono in tutto o in parte il loro materiale sotto licenza di Pubblico Dominio, o con licenze Creative Commons (CC) e affini, non è stato possibile riprodurre alcuna immagine a causa delle restrittive disposizioni sul copyright. In questo elenco sono citati tutti i manoscritti utilizzati quali fonti iconografiche di riferimento a sostegno delle argomentazioni scritte, anche quelli di cui non è stato possibile riprodurre alcuna immagine. Sono stati utilizzati manoscritti datati dal VIII al XV secolo, provenienti dalle principali Biblioteche europee. Per alcuni manoscritti sono stati elencati i link di riferimento per le informazioni sul manoscritto, e, quando presenti, i link dove il manoscritto o la serie con medesimo titolo, sono consultabili online.

L’elenco e la ricerca bibliografica dei manoscritti consultati per la ricerca di questo articolo, sono stati compilati grazie anche al seguente sito: Manuscript Miniatures consultabile al link: http://manuscriptminiatures. com/ dove è possibile svolgere una ricerca per parametri e trovare i manoscritti miniati e loro allocazioni, anche online.

- Life of Guthlac (1175-1215) – British Library, Harley Roll Y 6

· Rif. Info: https://www. bl. uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record. asp?MSID=18445

· Rif. Manoscritto: http://www. bl. uk/manuscripts/FullDisplay. aspx?ref=Harley_Roll_Y_6

- Salterio di Utrecht (IX sec. ) - Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 32. Rif. http://utrechtpsalter. nl/page?p=0&res=1&x=0&y=0

Note

[1] (Istituto per i Beni culturali della Regione 1981)

[2] Dal lat. comitatus -us (v. comitatus), nel sign. mediev. Contea, territorio di giurisdizione di un conte. Il termine è talvolta ancora usato per indicare le divisioni amministrative di alcuni paesi.

[3] Mt 5,3

[4] Capolavori della miniatura. I codici miniati più belli del mondo dal 400 al 1600, di Wolf Norbert, Taschen ed. , 2007 p. 128

[1] https://commonsalteri wikimedia. org/wiki/File:Meister des Codex Aureus Epternacensis 001. jpg

[5] https://commonsalteri wikimedia. org/wiki/File:Meister des Codex Aureus Epternacensis 001. jpg

[6] Sfortunatamente il codice digitalizzato non può essere riprodotto per fini divulgativi

[7] Aristocrazie e società fra transizione romano-germanica e alto Medioevo. Atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile, Santa Maria Capua Vetere 14-15 giugno 2012

[8] Internet purtroppo non sempre permette tramite ricerca immagini di risalire a informazioni sicuri di un’immagine per cui datare un’icona o un reperto senza informazioni certificate è difficile e la fonte perde attendibilità. Nel caso di icone di Santi spesso la confusione è maggiore e una figura viene confusa con un’altra per cui la ricerca di queste figure online va eseguita con altissima cura e attenzione, onde evitare errori.

[9] Francesco Panarelli. Tradizione eremitica in area pisana: la “vallis heremitae” sul Monte pisano

[10] Si tratta di un santo inglese vissuto tra VII-VIII sec. venerato molto nella regione orientale dell’Inghilterra, nella regione delle Fens. Figlio di un nobile di Mercia, decise a ventiquattro anni di dedicarsi alla vita religiosa e prese i voti, ritirandosi a vita eremitica nell’isola da cui prende anche il nome, dove costruì un piccolo eremo usando i resti di un saccheggio dell’isola. Il suo unico biografo è un tale Felix che riferisce anche le cause della morte, probabilmente febbre malarica dovuta al cattivo clima paludoso dell’isola. Sembra che divenne famoso e chi fu da lui accolto riferì che era perseguitato dal demonio di cui percepiva il sibilo infernale e infatti nel testo miniato a lui dedicato, redatto però tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, si osservano immagini coeve al momento di produzione del libro e non dell’epoca in cui visse il Santo.

[11] Rif. Manoscritto: http://www. bl. uk/IllImages/BLCD/thm/c089/c0891-01. jpg

[12] Rif. Manoscritto: https://www. bl. uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN. ASP?Size=mid&IllID=26441

[13] Rif. Manoscritto: https://www. bl. uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN. ASP?Size=mid&IllID=26443

[14] Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 32. Sfortunatamente non ci è possibile riprodurre la miniatura a causa dell’assenza di informazioni sul copyright e il riutilizzo. Il salmo è il 37, immagine centrale.

[15] Una delle poche miniature di questo sovrano è datata al XIII secolo in un testo copia di Guglielmo di Tiro, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum.

[16] Secondo Treccani in epoca romana era anche esso uno schiavo che soprintendeva ad aziende agricole di minore importanza.

[17] (Cammarosano 2005)

[18] https://commons. wikimedia. org/wiki/Category:Codex Aureus of Echternach#/media/File:CodexAureusEpternacensisf76f. jpg

[19] Carlo Magno. Un padre dell'Europa. Alessandro Barbero, Ed. Laterza, 2002

[20] È bene precisare che esistono sporadici affreschi, che qui non verranno trattati, di epoca altomedievale ispirati ai Vangeli Apocrifi come a Castelseprio e Torba in cui si vede, seppur non chiaramente, la levatrice che nel pseudo-Matteo e il protovangelo di Giacomo tenta di verificare la verginità di Maria e rimane paralizzata. Numerosi sono gli articoli scritti su questi affreschi bizantini antecedenti il Mille. Rif. https://www. finestresullarte. info/antiquitates/2012/03-affreschi-bizantini-castelseprio. php

[21] Dal lat. tardo corporatio -onis, der. di corporare In età romana, unione di persone (sacerdoti, funzionarî, artigiani) legate tra loro con vincolo volontario per la comunanza delle funzioni o della professione. Nell’ordinamento medievale, e fino al sec. 18°, complesso di persone che, svolgendo una comune attività economica, si univano per la tutela degli interessi e per il conseguimento di fini comuni: corporazioni di arti e mestieri; la c. dei mercanti, dei professionisti.

[22] (Treccani 1994)

[23] Noti solo nel momento della loro subordinazione a rigorosi controlli pubblici (lex Iulia, sec. 1° a. C. ), (Treccani 1994)

[24] Per Costantinopoli si dispone di una documentazione di eccezionale interesse: il Libro degli Eparchi (fine sec. IX), da cui si apprende che il più alto funzionario della capitale aveva, tra le altre competenze, l'incarico di sovraintendere a quelle collegia (se ne ricordano ventidue), al di fuori delle quali non si poteva esercitare lavoro libero. L'attività dell'eparca nei confronti dei vari settori produttivi si esplicava non solo nominando i capi delle singole collegia - che appaiono come pubblici ufficiali raccordati all'amministrazione centrale - e approvando le ammissioni di nuovi soci, ma anche fissando i luoghi in cui le varie attività potevano essere esercitate, i prezzi, i salari e l'utile ritenuto lecito per l'esercizio dell'attività mercantile. In Occidente la situazione era assai più complessa.

[25] Erano dei costruttori, muratori, stuccatori ed artisti, raggruppati in una corporazione di imprese edili itineranti composte da professionisti specializzati, attive fin dal VII-VIII secolo nella zona tra il Comasco, il Canton Ticino e in generale la Lombardia.

[26] (Treccani 1994)

[27] (Treccani 1994)

[28] Tale esordio è confermato dalle vicende dei callegari di Ferrara (1112)

[29] (Treccani 1994)

[30] Evangeliario di Enrico II © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 - http://daten. digitale-sammlungen. de/~db/bsb00004502

[31] Evangeliario di Enrico II © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 - http://daten. digitale-sammlungen. de/~db/bsb00004502

[32] In realtà queste figure non vogliono essere propriamente delle figure che descrivono la società dell’epoca, ma sembrano piuttosto dei riferimenti zodiacali, in particolare quelle all’interno della lunetta che potrebbero essere riferimenti ai segni Gemelli e Scorpione. Il riferimento allo zodiaco non è raro in epoca medievale e lo si ritrova spesso, in una sorta di calendario, soprattutto nei testi sacri sia altomedievali sia bassomedievali.

[33] Dal lat. mercennarius, der. di merces -edis «mercede, compenso, paga», è la persona che presta la propria opera dietro compenso, e al solo fine di essere pagata, senz’altro interesse che quello del guadagno; anche dell’opera stessa, della prestazione fatta dietro compenso. In epoca antica, e poi dalla fine del medioevo alla fine del sec. XVIII, di soldati che esercitavano il mestiere delle armi mettendosi al soldo di chi li arruolava temporaneamente, e dei corpi armati che con essi venivano formati.

[34] Evangeliario di Enrico II © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 - http://daten. digitale-sammlungen. de/~db/bsb00004502

[35] Evangeliario di Enrico II © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 - http://daten. digitale-sammlungen. de/~db/bsb00004502

[36] La figura non è molto chiara, perché potrebbe trattarsi sia di un mendicante che cerca di scaldarsi, ma potrebbe essere anche un pastore, pur restando dubbia questa interpretazione.

[37] Evangeliario di Enrico II © Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454 - http://daten. digitale-sammlungen. de/~db/bsb00004502

[38] Molto spesso i cicli dei mesi e quindi i calendari sono rappresentati lungo le colonne delle porte delle chiese romaniche.

[39] Sammlung astronomisch-komputistischer und naturwissenschaftlicher Texte, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 210 - http://daten. digitale-sammlungen. de/~db/0004/bsb00047183

Le figure ecclesiastiche nella miniatura altomedievale

Indice

Il clero nell’Alto Medioevo attraverso le miniature

Le monache nella miniatura e nell’iconografia altomedievale

I monaci guerrieri e gli Ordini Monastico cavallereschi nei testi miniati

Siti di Enti pubblici e privati

Manoscritti, miniature e copertine

Testi consultati scaricabili online

Il clero nell’Alto Medioevo attraverso le miniature

Spostandoci lungo la gerarchia sociale dell’Alto Medioevo, dopo la nobiltà, si ritrovano le figure ecclesiastiche, presenti nelle miniature dei manoscritti e le loro rappresentazioni possono offrire spunto per la riproduzione di vesti liturgiche, anch’esse scarse e maldestramente rappresentate nei cortei storici, ove spesso la figura ecclesiastica presente è il monaco incappucciato [1]. Naturalmente il manoscritto miniato non deve essere la sola fonte iconografica di riferimento, bisogna sempre fare un’attenta ricerca e un’integrazione tra diversi tipi di fonti perché una veste da sola indosso ad una figura non dice nulla e non solo, in una rievocazione storica il pubblico non capirebbe nemmeno il senso di una veste. Una figura ecclesiastica è una figura precisa nella società medievale, ha una posizione nella gerarchia e le sue vesti trasmettono un messaggio esattamente come all’epoca. È importante sottolineare che nel Medioevo il mondo ecclesiastico aveva un ruolo cruciale nella società, poiché esercitava un potere spirituale e temporale, influenzando di fatto personaggi, eventi e vita quotidiana. Si parla in questo caso si parla di figure di posizione elevata nella gerarchia e in precise occasioni, festività religiose. Le festività religiose o eventi (es. matrimoni particolarmente importanti) in cui siano presenti figure ecclesiastiche come vescovi, specie nelle grandi città, sono spesso oggetto della rievocazione storica, benché oggi si tenda a togliere molto anche rispetto ad una tradizione originale riducendo il tutto a un corteo storico che perde però il fascino della sua vera storia.

Nel questionario dedicato alla rievocazione storica [2], il 40,7% dei partecipanti ha risposto che nel proprio corteo le figure ecclesiastiche sono molto poche (senza specificare), il 18,5% ha solo figure importanti come i vescovi; mentre il 22.2% invece non ne ha affatto. Inoltre non si tiene quasi mai conto dell’Ordine di appartenenza di un monaco riducendo le vesti monastiche ad un frate cappuccino né si tiene conto, per personaggi più importanti, della loro posizione nella gerarchia ecclesiastica, che non era quella di oggi pur essendo per certi aspetti molto simile. Un vescovo non ha solo abiti più suntuosi, ma abiti specifici, strumenti simbolici specifici e non basta mettergli pastorale e mitra in testa per identificarli e buttarli nella mischia. La gerarchia ecclesiastica ha impiegato secoli per essere costruita e fatta funzionare in modo armonico. Sono occorse riforme sin dai tempi di Carlo Magno per imporre, anche da parte dell’Imperatore, un certo ritmo nell’azione, uno stimolo al buon funzionamento, pur sfociando questa ingerenza nelle attività della Chiesa in una guerra in piena regola nel XI secolo, quando ebbe inizio la Lotta alle Investiture. In alcuni casi si vedono poi bizzarre figure non ben identificate e prese barbaramente in prestito al mondo bassomedievale che vorrebbero rappresentare streghe e inquisitori, appartenenti però non solo al Basso Medioevo, ma all’età moderna, contando solo i processi ufficiali autorizzati, non quelli voluti dal popolo in preda all’isteria e alla superstizione. Non vanno poi dimenticate quelle figure tanto care al mondo cavalleresco dei cosiddetti ‘monaci guerrieri’ i cui più celebri rappresentati sono i Templari, spesso presenti come anonimi crociati vestiti di bianco con la croce rossa sul petto, in ogni rievocazione senza che però il pubblico possa capire la loro esatta funzione e si finisce per credere ad un’onnipresenza di quest’ordine in ogni luogo e tempo. I Templari sono certamente quelli che in un’epoca come la nostra farebbero milioni di adesioni su un social, ma che nella realtà storica erano molto meno esaltati di quanto si creda, e non erano comunque l’unico ordine monastico-cavalleresco esistente. La maggior parte degli Ordini monastico-cavallereschi sono nati dopo la Prima Crociata e si potrebbe anzi dire, in seno alla seconda. Dal fraticello al monaco guerriero la rievocazione oggi si arricchisce a tratti di figure strane e rivisitate che però nulla hanno di storico dalle vesti agli accessori. Qualche utente nel questionario ha scritto di aver visto monaci rasati con cresta, orecchino, piercing e non ultimo, ciabatte in plastica nera con marchio in evidenza. Non si chiede ai rievocatori di tonsurare i loro volontari, né di reclutarne dei calvi o con calvizie, ma è certamente necessario uno studio minimo di queste figure che permetta di rendere una rievocazione, un evento quantomeno credibile.

Figura 1 – Gerarchia semplificata del Clero in epoca altomedievale. In realtà era molto più complessa e non c’erano le regole di diritto canonico odierno, per cui anche ricostruire la storia della gerarchia stessa è difficile. Inoltre bisogna considerare che la figura dell’Abate e del priore cambiavano anche in funzione dell’Ordine monastico di riferimento, della zona, non erano sempre onnipresenti. Nella storia di un luogo generalmente, se è stata presente un’abbazia, allora è possibile risalire a qualche informazione che possa essere in un qualche modo utilizzata per una ricostruzione fedele in una rievocazione del luogo medesimo in un certo periodo storico.

Figura 2 – Elenco semplificato degli Ordini Riformati, ossia nati in seno all’Ordine Benedettino a partire dall’Alto Medioevo e figure storiche da essi formate o fondatori, fino al XI secolo.

Figura 3 – Continuazione dell’elenco precedente, Ordini riformati fino al XII secolo con relativo fondatore o personaggi in essi formati.

Figura 4 – Monaci di Vivien alla corte di Carlo il Calvo gli consegnano il manoscritto. Si notino gli abiti dei monaci, i colori e le decorazioni in alcuni, oltre al fatto che in questo caso è anche possibile risalire al numero delle vesti. In questa scena i monaci indossano probabilmente vesti sacerdotali come dimostrano le dalmatiche con clavi, le casule [3] decorate con trifogli o colori specifici (il rosso). Immagine tratta dalla Bibbia di Vivien, folio 423r. © Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 1 [4]

Figura 5 – Immagine tratta dal Sacramentarium di Carlo il Calvo, folio 2v, in cui è rappresentata l’incoronazione di un principe per mano di Dio (si noti l’immagine in alto che esce dalle nuvole). Il principe, probabilmente Carlo il Calvo, è affiancato da due Santi in vesti liturgiche sacerdotali, in particolare le dalmatiche con clavi e le casule. Anche in tal caso è possibile individuare i modelli di vesti liturgiche, i colori e le decorazioni ed il numero delle vesti. Il manoscritto fu redatto da uno scriptorium anonimo essendo che quello di Tours, smise la produzione di manoscritti nel 853 durante l’invasione normanna [5]. Il Sacramentarium è ospitato dalla © Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 1141 [6].

Figura 6 – Dettaglio del manoscritto del Salterio di Folchart. In questa pagina Re Davide viene raffigurato con i costumi dell’epoca carolingia, folio 12 mentre a destra. Il manoscritto è ospitato presso la Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo. © St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 23 [7]

Figura 7 – San Magno di Füssen guarisce un cielo presso Bregenz. Notare l’abbigliamento monastico indossato da San Magno, vissuto nel IX secolo, anche se il manoscritto è postumo, con aggiunte fino al XIII secolo. La miniatura è tratta dalle Vite di santi benedettini, © St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 565, folio 242 [8].

Figura 8 – Goffredo di Canossa, (X secolo – Brescia, 998) è stato un vescovo italiano e conte di Brescia. È illustrato nel codice Vita Mathildis nella rappresentazione della genealogia canossiana di Bonifacio, padre di Matilde. Fonte immagine: Wikipedia. Il codice è il Vita Mathildis, Bibiblioteca Apostolica Vaticana, Cod. lat. 4922. A causa delle restrizioni del copyright non ci è stato possibile riprodurre un’altra immagine a inizio manoscritto in cui si vedono altre vesti vescovili.

Figura 9 – Il Perdono di Canossa. Si noti l’abito monastico dell’Abate Ugo di Cluny. La veste è ampia e il cappuccio è indossato, seppure non si capisce se sia unito alla tonaca o no. Fonte immagine: Wikipedia. Il codice è il Vita Mathildis, Bibiblioteca Apostolica Vaticana, Cod. lat. 4922.

In un manoscritto miniato le informazioni che si possono ricavare in merito ad un abito ecclesiastico sono molto limitate e non permettono sempre di risalire ad un preciso modello da riprodurre su tessuto, come avviene invece facendo un confronto con un reperto tessile.

Figura 10 – Sciamito bizantino in seta, del IX-X secolo, ritrovato nel 2002 in una nicchia dell’Abbazia di Nonantola, dove tutt’ora sono esposti all’interno del Museo Diocesano. Da un reperto è possibile infatti apprezzare meglio una decorazione che altrimenti in una miniatura molto antica, se non perfettamente conservata, sarebbe difficile anche solo da individuare.

Spesso anche i Santi sono rappresentati con tanto di nome, come sacerdoti e questo perché in vita lo erano (vescovi o abati, in alcuni casi si tratta invece di monaci) come nel Sacramentarium di Carlo il Calvo; in altri casi sono raffigurati vescovi accanto a figure regnanti o comunque di alta nobiltà, seppure le rappresentazioni più dettagliate sono datate alla fine dell’Alto Medioevo. Un esempio è offerto dalle scene dell’Evangeliario di Enrico il Leone. Nel manoscritto sono numerose le figure ecclesiastiche vescovili con indosso elementi precisi del vestiario dal pallio alla casula o la mitra.

Anche colori e i simboli applicati sulle vesti sono informazioni che da un manoscritto possono essere ricavate, ma senza fonti che specifichino in quali ricorrenze e con quale significato erano utilizzati, si rischia nella pratica di commettere inesattezze. Mentre un monaco poteva essere riconosciuto rispetto al confratello di un altro ordine, per il diverso colore della tunica o la presenza di un elemento in più o in meno come lo scapolare, non è la stessa cosa per un vescovo. La veste di un vescovo doveva avere simboli che immediatamente il popolo potesse interpretare univocamente, come ad esempio la croce o l’Agnello o scene così importanti da non lasciare spazio a dubbi, come ad esempio le tappe della Crocifissione. Quanto al colore è bene prestare attenzione perché non vanno interpretati alla lettera per evitare errori che trasmetterebbero messaggi ambigui.

In generale la miniatura altomedievale presenta figure monastiche, vescovili e di Santi che hanno ricoperto un particolare incarico quando erano in vita. Tali rappresentazioni, come si è detto, non vanno prese a sé ma confrontate o comunque supportate da altre fonti, specie testi sull’abbigliamento ecclesiastico e liturgico per la ricostruzione di una veste coerente. Non è tutto, salvo casi particolari in cui il manoscritto sia riferito ad un certo Ordine monastico, o racconti una storia con personaggi importanti citati nelle miniature [9] è difficile, in assenza di colori, individuare l’Ordine di riferimento. Vero è che la maggior parte di monaci in epoca medievale erano benedettini, ma come si è visto dagli schemi intorno al Mille iniziarono a nascere ordini minori e solo alcuni adottarono una veste specifica per distinguersi o aggiungendo o eliminando elementi che li contraddistinguevano essendo la veste dello stesso colore dell’Ordine originario.

Figura 11 – Enrico il Leone e sua moglie Matilde d’Inghilterra. Enrico offre il Vangelo e accanto a loro sono raffigurati Giovanni Battista e San Bartolomeo [10], figure care alla Chiesa di Brunswick e alla Casa Guelfa. Si notino le vesti indossate dalla figura vescovile dove sono evidenti oltre al sottile pallio bianco, anche la ricca casula decorata. Evangeliario di Enrico il Leone, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Cod. Guelf. 105 Noviss. 2°, folio 19r [11]

Le monache nella miniatura e nell’iconografia altomedievale

Per quanto riguarda le figure monastiche femminili nell’Alto Medioevo, il problema non è piccolo: esse non sono quasi mai rappresentate nella miniatura essendo i primi ordini femminili claustrali e senza una precisa regola, nati comunque in seno al mondo benedettino, almeno all’inizio della storia del monachesimo. In questo caso è molto grande il vuoto di informazioni da colmare perché non ci sono informazioni di alcun genere e le figure femminili dei primi testi miniati mostrano donne con abiti più simili al mondo romano che nemmeno a quello medievale, ma mai identici e dunque riferibili ad un Ordine. Le figure femminili sono spesso simboli o allegorie, figure di Sante. Qualche informazione è possibile ricavarla in merito soprattutto a colori e tessuti solo da fonti storiografiche o biografiche se si conosce un nome (es, una regina che una volta vedova prende i voti o una donna di importante famiglia che prende i voti per scelta o per sfuggire a un matrimonio politico), ma si tratta sempre di informazioni generiche, mai specifiche su taglio e dettagli. Alcune rare immagini di monache e abiti monacali femminili si trovano verso la fine del XII secolo e quindi verso la fine dell’Alto Medioevo e un esempio particolare è offerto da un testo miniato noto come Scivias di Hildegard of Bingen [12] dove si vede appunto la figura della Santa in abito benedettino.

Figura 12 – Ildegarda di Bingen in un foglio perduto di un manoscritto miniato datato tra la seconda metà del XII secolo e la prima del XIII. È una delle rarissime testimonianze di abito monastico femminile. Non si conosce l’esatta origine di questa miniatura e dunque il codice da cui proviene. Fonte immagine: Wikipedia.

L’unica altra tipologia di fonte iconografica altomedievale a noi sconosciuta che potrebbe compensare il vuoto dei manoscritti è dato dall’arte pittorica o scultorea di cui però non conosciamo esempi. Questo genere di fonti compenserebbe comunque solo in parte poiché non darebbe informazione sul colore e sul tipo di tessuto in assenza di altre possibili fonti informative. Mentre sono note a noi le opere delle monache poiché anch’esse come i monaci lavoravano a vesti e paramenti sacri o a manoscritti, non ci sono troppe informazioni sulle loro vesti. La maggior parte di testi sul monachesimo femminile, anche stranieri, sono tutti in genere riferiti al periodo bassomedievale e non a quello altomedievale.

I monaci guerrieri e gli Ordini Monastico cavallereschi nei testi miniati

Si è detto che queste figure presenti nella realtà storica sono spesso identificate, ormai un luogo comune, con i soli Templari, ma in realtà gli Ordini monastico cavallereschi oltre ad essere numerosi e avere un proprio abito, uno statuto, ecc., fanno parte di quel periodo di transizione che portò l’Europa verso il Basso Medioevo. Si tratta di ordini particolari essendo sia monaci sia soldati con una propria organizzazione e gerarchia. La rappresentazione di cavalieri con simboli o insegne particolari o appartenenti a specifici ordini è quasi assente nei manoscritti altomedievali e comunque posteriore al XII secolo e la stessa Osprey nei testi in cui mostra fotografie di fonti originali, per quanto riguarda le fonti manoscritte non si trovano mai antecedenti al Basso Medioevo. Solo per l’Ordine templare è citato un affresco, ma non delle miniature successive a 1200. Ne consegue che la rappresentazione di Cavalieri di Ordini cavallereschi prima del XII secolo è errata nelle rievocazioni che propongono eventi storici antecedenti.

Fonti bibliografiche

Le fonti sono aggiornate in aggiunta a quelle utilizzate già nella prima parte dedicata al tema ‘manoscritti e costumi’, tuttavia la riproponiamo per comodità del lettore e dello studioso che si servono di questa pagina. Per il dossier e l’indice completo degli argomenti sinora pubblicati di questo studio: http://armadiodelmedievalista.blogspot.it/p/come-si-realizza-un-costume-medievale.html

Libri

- AA.VV. (1864). The Lindisfarne and Rushworth Gospels. Durham.

- AA.VV. (1971). The Cloisters Apocalypse. New York: Metropolitan Museum of Art.

- AA.VV. (1977). Treasures of Early Irish Art 1500 BC to 1500 AD. New York: Metropolitan Museum fo New York.

- AA.VV. (1997). The Robert Lehman Collection. New York: Metropolitan Museum of Art.

- AA.VV. (2006). Islamic Codicology / an Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script. (D. Dusinberre, & D. Radzinowicz, Trad.) London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.

- Amann, E. (1977). Storia della Chiesa. L'epoca carolingia (757-888). San Paolo.

- Ariès, P., & Duby, G. (2001). La vita privata. Dall'impero romano all'anno Mille (Vol. I). (M. Garin, M. Carpitella, M. Pierini, G. Vèrnole, G. Barone, & C. D. Nonno, Trad.) Laterza.

- Ashdown, C. M. (s.d.). British costume during XIX centuries (civil and ecclesiastical). London: Thomas Nelson and sons Ltd. .

- Baker, P. L. (1986). A history of islamic court dress in the middle east. London: University of London.

- Barbero, A. (2002). Carlo Magno. Un padre d'Europa. Laterza.

- Bechtold, T., & Mussak, R. (2009). Handbook of natural colorants. Wiley.

- Benton, J. R. (2009). Materials, methods, and masterpieces of medieval art . Santa Barbara, California : ABC-CLIO, LLC.

- Berzelius, G. (1841). Trattato di chimica (Vol. 7). Puzziello Tipografo Editore.

- Binney, E. (1973). Turkish Miniature Paintings and Manuscripts/from the collection of Edwin Binney. New York: Metropolitan Museum of Art.

- Birch, W. d.-1. (1876). The history, art and palaeography of the manuscript styled the Utrecht psalter. London.

- Bornstein, D., & Rusconi, R. (1996). Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy. University of Chicago Press.

- Bradley, J. (2008). ‘You Shall surely not Die’. The Concepts of Sin and Death as Expressed in the Manuscript Art of Northwestern Europe, c. 800–1200. Boston: Brill.

- Burns, E. J. (2004). Medieval fabrications : dress, textiles, clothwork, and other cultural. New York: Palgrave Macmillan .

- Calthrop, D. (1906). English Costume. (Vol. II - The Middle Ages). Londra: Adam and Charles Black.

- Caskey, J., Cohen, A., & Safran, L. (2011). Confronting the borders of medieval art. Boston: Brill.

- Cennini, C. (1859). Il libro dell'arte, o Trattato della pittura di Cennino Cennini. (C. M. Gaetano Milanesi, A cura di) Firenze: Le Monnier.

- Cennini, C. (Inizi del XV secolo). Libro dell'Arte. Padova.

- Challamel, M. (1882). History of fashion in France or, the dress of women from the gallo-roman period to the present time. New York: Scribner and Welford.

- Cleland, L., Davies, G., & Llewellyn-Jones, L. (2007). Greek and Roman Dress from A to Z. Routledge.

- Coatsworth, E., & Pinder, M. (2002). The Art of the Anglo-Saxon Goldsmith. Fine Metalwork in Anglo-Saxon England its Practice and Practitioners. Woodbridge: Boydell Press .

- Cortese, D. (2003). Arabic Ismaili Manuscripts. The Zåhid’ Alí Collection in the Library of The Institute of Ismaili Studies. London: I.B.Tauris Publishers.

- Crone, R. A. (2000). A History of Color. The Evolution ofTheories of Lights and Color . Dordrecht, The Netherlands : Kluwer Academic Publishers .

- Crowfoot, E., Pritchard, F., & Staniland, K. (2001). Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450 (Vol. Medieval Finds from Excavations in London Vol. IV). London: Boydell Press.

- Darby, W. A. (1866). Church Vestments. An examination, scriptural, historical, and ecclesiastical. With an illustration. London.

- Denny-Brown, A. (2012). Fashioning change: the trope of clothing in high- and late-medieval England. Ohio State University.

- Deroche, F. (2006). Islamic Codicology: an Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.

- Dodwell, C. (1954). The Canterbury School of illumination (1066 - 1200). Cambridge: Cambridge University Press.

- Dodwell, C. (1954). The Canterbury school of illumination 1066-1200. New York: Cambridge University Press.

- Donizone. (2008). Vita di Matilde di Canossa. (P. Golinelli, A cura di, & P. Golinelli, Trad.) Milano: Jaca Book.

- Duby, G. (2003). Il cavaliere la donna il prete. Il matrimonio nella Francia feudale. (S. B. Cattarini, Trad.) Laterza.

- Duby, G. (2010). L'arte e la società medievale (3 ed.). (S. B. Cattarini, Trad.) Laterza.

- Dückers, R., & Roelofs, P. (2009). The Limbourg Brothers: Reflections on the Origins and the Legacy of Three Illuminators from Nijmegen. Boston: Brill.

- E. Amann, A. D. (1953). Storia della Chiesa. L'epoca feudale (888-1057). San Paolo.

- Ellis, P. B., & Ellsworth, R. (s.d.). The Book of Deer. Library of Celtic Illuminated manuscripts (Vol. 1). Constable London.

- Embleton, G. (2000). Medieval military costume. Crowood press.

- Fairholt, F. W. (1860). Costume in England: a history of dress from the earliest period until the close of the end of the eighteenth century. London: Chapman and Hall.

- Ferrario, G. (1823). Il costume antico e moderno o storia del governo, della milizia, della religione, delle arti scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni (Vol. I). Firenze.

- Fliche, A., Foreville, R., & Pina, J. R. (1974). Storia della Chiesa. Dal primo Concilio Lateranense all'avvento di Innocenzo III (Vol. 2). San Paolo.

- Frazer, M. E. (1986). Medieval Church Treasuries. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 43, no. 3.

- Freeman, M. B. (1956). A Book of Hours Made for The Duke of Berry. The Metropolitan Museum of Art Bulletin.

- Gacek, A. (2009). Arabic Manuscripts. A Vademecum for Readers. Boston: Brill.

- Gale, R. O. (1976). Anglo Saxon Costume a Study of Secular Civilian Clothing and Jewellery Fashions. Newcastle: University of Newcastle upon Tyne.

- Gervers, V. (1982). The Influence of Ottoman Turkish Textiles and Costume in Eastern Europe with particular reference to Hungary. Royal Ontario Museum Publications in History, Technology, and Art.

- Golinelli, P. (1991). Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo. Milano: Camunia.

- Grew, F., Neergaard, M. d., & (illustrations), S. M. (2007). Shoes and Pattens. Medieval finds from excavations in London, Museum of London. London: Boydell Press.

- Gulácsi, Z. (2005). Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th–11th Century East Central Asia. Boston: Brill.

- Hamburger, J. F. (1997). Nuns as Artists: The Visual Culture of a Medieval Convent. University of California Press.

- Hangard-Maugè. (1858). Les arts somptuaires. Histoire du costume et de l’Ameublement et des arts et industries qui sy rattachent. Parigi.

- Hartley, D. (2003). Medieval costume and how to ricreate it (Republication of "Medieval Costume and Life" ed.). New York, USA: Dover Publications.

- Hedeman, A. D. (s.d.). The Royal Image. Illustrations of the Grandes Chroniques de France, 1274–1422. Los Angeles: University of California Press.

- Heller, S. (2007). Fashion in medieval France. Cambridge: D.S. Brewer.

- Herbert, D. (1906). A Manual of Costume as Illustrated by Monumental Brasses (Ill. ed.). London: Alexander Moring Ltd.

- Hinton, H. (1868). Select historical costumes compiled from the most reliable sources. New York: Wynkoop & Sherwood.

- Hoffman, E. R. (2007). Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean (World Blackwell Anthologies in Art History). Blackwell Publishing.

- Hoffman, K. (1970). The Year 1200: A Centennial Exhibition at The Metropolitan Museum of Art (Vol. I). New York: The Metropolitan Museum of Art.

- Holkeboer, K. (s.d.). Patterns for Theatrical costumes: Garments, trimes and accessories from Ancient Egypt to 1915.

- Hope, T. (1812). Costume of the Ancients. London: William Miller.

- Houston, M. (1996). Medieval costume in England and France. The 13th, 14th and 15th centuries. New York: Dover Publications.

- Houston, M. G. (1871). Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations. London.

- Huang, A. L., & Jahnke, C. (2015). Textiles and the medieval economy. Production, trade and consumption of textiles 8th–16th centuries. Oxbow Books.

- Hunt, E. M. (2006). Illuminating the Borders of Northern French and Flemish Manuscripts, 1270-1310. New York & London: Routledge.

- Husband, T. B. (1971, Marzo). Ecclesiastical Vestments of the Middle Ages: An Exhibition. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 29(7).

- Husband, T. B. (2010). The Art of Illumination The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France Duc de Berry. New York: Metropolitan Museum of Art.

- Innemée, K. C. (1992). Ecclesiastical Dress in the Medieval Near East. Brill Academic Publishers.

- Kessler, H. L. (2000). Spiritual Seeing: Picturing God's Invisibility in Medieval Art. Pennsylvania State University Press.

- Kiernan, K. S. (1996). Beowulf and the Beowulf manuscript . University of Michigan.

- Kogman-Appel, K. (2004). Jewish book art between Islam and Christianity: the decoration of Hebrew bibles in medieval Spain. Boston: Brill.

- Kohler, C. (1930). A history of costume (II ed.). New York: G. Howard Watt.

- Komaroff, L. (1992). Islamic Art in Metropolitan Museum. Historical context. Nwe York: Metropolitan Museum of Art.

- Kren, T., & McKendrick, S. (2003). Illuminating the Renaissance: The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe . Los Angeles, California: Getty Publications.

- Kren, T., & Morrison, E. (2006). Flemish Manuscript Painting in Context. Recent Research. Los Angeles, California: Getty Publications.